Leise wie die Eule: Neues Aerogel senkt Lärm in Flugzeugen, Autos und urbanen Räumen

Leise wie die Eule fliegen – Forschende haben ein innovatives Aerogel entwickelt, das Lärm in Flugzeugen, Autos und Städten deutlich reduziert. Natürliche Lautlosigkeit als Vorbild.

Von der Natur lernen – das war das Ziel eines chinesischen Forscherteams um Dingding Zong und Yaning Sun, das ein neuartiges Material entwickelt hat, das Lärm deutlich besser reduziert als herkömmliche Dämmstoffe.

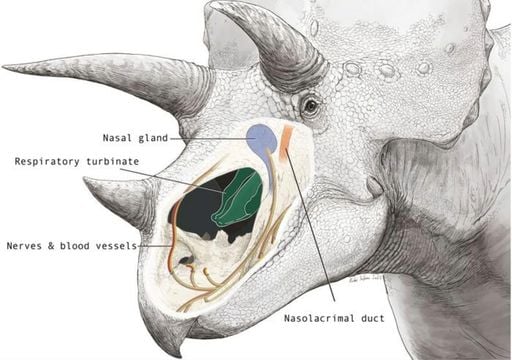

Grundlage war ein verblüffendes Vorbild: die nahezu lautlos fliegende Eule. Ihr Geheimnis liegt in der speziellen Struktur von Haut und Federn, die die Forscher mit einem innovativen Aerogel nachbildeten, um Schall breitbandig zu dämpfen.

Eigenschaften und Anwendungen von Aerogel

| Eigenschaft | Beschreibung |

|---|---|

| Materialtyp | Ultraleichtes, poröses Material, bestehend aus einem Gel, dessen Flüssigkeit durch Gas ersetzt wurde |

| Dichte | Sehr gering, fast „festes Rauch“-ähnlich |

| Struktur | Viele winzige Hohlräume (porös) |

| Isolationsfähigkeit | Hervorragend gegen Wärme und Schall |

| Aussehen | Transparent oder milchig je nach Zusammensetzung |

| Anwendungsbereiche | Wärmedämmung (z. B. Raumfahrt, Bauwesen), neuerdings auch für Schallschutz |

| Besonderheit im Artikel | Nach dem Vorbild von Eulenfedern und -haut gestaltet, um Lärm effektiv zu dämpfen |

Zweischichtiger Aufbau für breites Frequenzspektrum

Eulen nutzen eine besondere Kombination aus poröser Haut und weichen Federn, um selbst bei schnellen Flugbewegungen nahezu geräuschlos zu bleiben. Diese Eigenschaft haben sich die Wissenschaftler zunutze gemacht und in ein sogenanntes „Owl-Inspired Coupled Structure Nanofiber-Based Aerogel“ (kurz OSNA) überführt – ein ultraleichtes, zweischichtiges Aerogel, das die Struktur von Haut und Feder nachahmt.

Waben und Fasern gegen Brummen und Quietschen

Die untere Schicht des Aerogels ist wabenartig aufgebaut und wirkt wie die Haut der Eule:

Sie absorbiert vor allem tieffrequente Geräusche – beispielsweise das tiefe Brummen eines Motors – durch ein Resonanzeffekt.

Die obere, faserartige Schicht, ähnlich der Eulenfedern, dämpft dagegen hohe Frequenzen wie Bremsquietschen oder Maschinenpfeifen. So entsteht ein breitbandiger Lärmschutz, der ohne schwere Materialkombinationen auskommt.

Übertrifft bestehende Dämmstoffe

In Labortests erreichte das Material einen Noise Reduction Coefficient (NRC) von 0,58 – mit einer zusätzlichen Luftschicht sogar bis zu 0,69. Besonders eindrucksvoll:

Das OSNA konnte den Lärm eines Automotors um 8,9 Dezibel senken – mehr als viele aktuell eingesetzte Dämmstoffe. Auch nach 100 Kompressionszyklen blieb die Struktur nahezu unverändert – ein Zeichen hoher mechanischer Stabilität.

Leiser Fortschritt mit Potenzial für Industrie und Verkehr

Lärm gilt laut Weltgesundheitsorganisation als eine der drei größten Umweltbelastungen. Er kann nicht nur das Gehör schädigen, sondern auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes Typ 2 erhöhen.

In Situationen, in denen sich Lärmquellen nicht vermeiden lassen – etwa in Fahrzeugen, Maschinenhallen oder nahe Verkehrsknotenpunkten – ist die Nachfrage nach effizienten, leichten und langlebigen Dämmmaterialien besonders hoch.

Anwendung in Sichtweite

Die Forscher sehen großes Potenzial in der praktischen Anwendung: Ihr „Eulen-Aerogel“ könnte künftig in Autos, Zügen oder Industrieanlagen zum Einsatz kommen – überall dort, wo effektive Lärmminderung ohne zusätzliches Gewicht gefragt ist. Der stille Flug der Eule könnte damit auch unseren Alltag ein Stück leiser machen.

Quelle

Sun, Yaning / Zong, Dingding / Li, Yanzhe / Pang, Shuying / Liu, Yong (2025): Owl-Inspired Coupled Structure Nanofiber-Based Aerogels for Broadband Noise Reduction. In: ACS Applied Materials & Interfaces, Vol. 17, Nr. 23, S. 34387–34395. DOI: 10.1021/acsami.5c04691