Lärm und Körperfett: Neue Studie belegt, dass Straßenverkehrslärm und Fettverteilung zusammenhängen

Dass sich Lärm negativ auf die Gesundheit auswirkt, ist lange bekannt. Nun konnten Forscher zeigen, dass er auch das Körperfett beeinflusst. Neu daran ist, dass bereits geringe Veränderungen des Schallpegels eine Zunahme bewirken.

Schon lange ist bekannt, dass Lärm gesundheitliche Folgen hat. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft ihn als zweitwichtigsten umweltbedingten Risikofaktor ein, direkt nach der Luftverschmutzung. Ab einem Dauerschallpegel von 53 Dezibel (dB(A)) gilt Lärm erwiesenermaßen als gesundheitsschädlich. Doch bereits unterhalb dieser Schwelle kann er sich negativ auf den Stoffwechsel auswirken.

Eine aktuelle Untersuchung von Forschenden von Helmholtz Munich und der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) liefert nun neue Erkenntnisse zu den gesundheitlichen Auswirkungen von Straßenverkehrslärm.

Die Studie basiert auf Daten von mehr als 11.000 Teilnehmenden der NAKO-Gesundheitsstudie (Nationale Kohorte) und legt nahe, dass sich dauerhafte Lärmbelastung ungünstig auf die Verteilung von Körperfett auswirkt. Bisher waren vor allem die Effekte auf Gehör oder Psyche untersucht worden. – Lärm würde dann als neuer Risikofaktor für Stoffwechselerkrankungen in Betracht kommen.

– Fiona Niedermayer, Wissenschaftlerin bei Helmholtz Munich und an der LMU

Grundlage der Analyse waren MRT-Bilddaten aus dem Zeitraum 2014 bis 2016, bei denen mittels künstlicher Intelligenz Fettdepots im Körper exakt quantifiziert wurden.

Anstieg von Leberfett und Fettvolumen

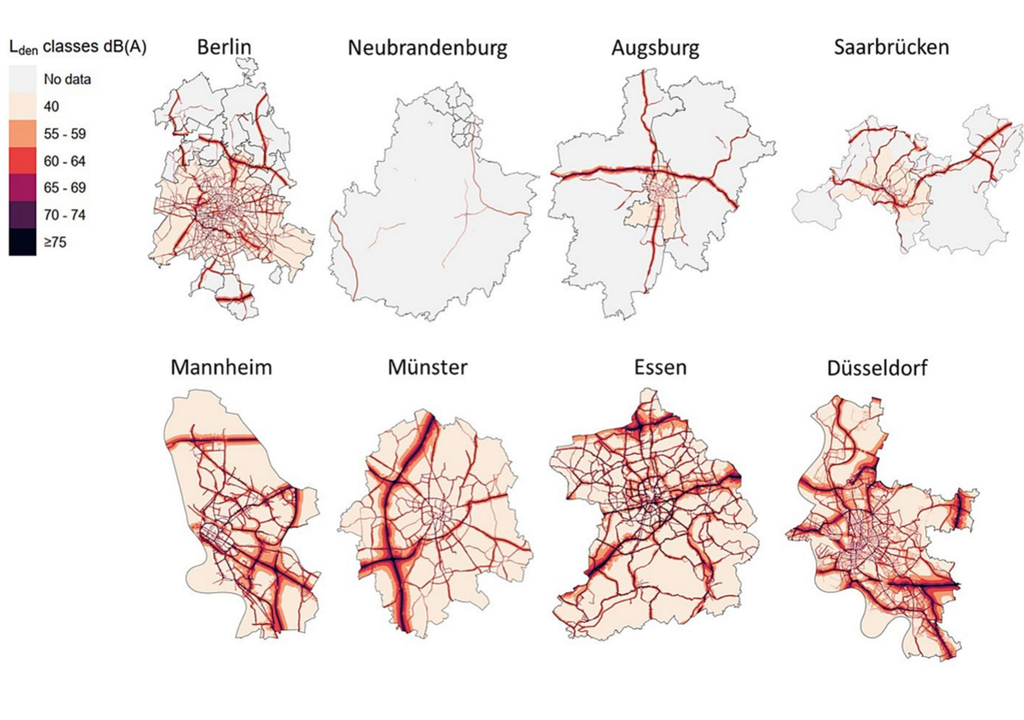

Zur Untersuchung der Lärmbelastung wurden Informationen des Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (EIONET) für das Jahr 2017 herangezogen und mit den Wohnorten der Studienteilnehmenden abgeglichen. Personen mit bekannten Lebererkrankungen oder auffälligem Alkoholkonsum wurden von der Analyse ausgeschlossen. Zusätzlich flossen Faktoren wie Alter, sozioökonomischer Status, Vorerkrankungen, Lebensstil, Luftverschmutzung sowie die Nähe zu Grünflächen in die statistischen Modelle ein.

Das Besondere daran war, dass sich die Effekte auch bei Belastungswerten unterhalb der WHO-Grenze zeigten, was auf einen unabhängigen Zusammenhang zwischen Lärmbelastung und Fettverteilung hindeutet. „Die Lärmassoziationen blieben auch nach Aufnahme der zusätzlichen Faktoren wie Luftschadstoffen und Grünflächen in der Umgebung sowie Alter, sozioökonomischer Status, Vorerkrankungen oder Lebensstil in die Analyse konsistent“, erklärt Fiona Niedermayer, Wissenschaftlerin bei Helmholtz Munich und an der LMU.

Fettdepots im Bauchraum und insbesondere ein erhöhter Leberfettgehalt gelten als Frühindikatoren für kardiometabolische Erkrankungen wie Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes oder Schlaganfall.

– Professorin Dr. Annette Peters, Direktorin des Instituts für Epidemiologie am Helmholtz Munich

Frühere Studien hatten zudem gezeigt, dass besonders nächtlicher Lärm zu Schlafstörungen führt, die wiederum den Hormonhaushalt und die Gewichtsentwicklung beeinflussen.

An einigen Stellen stößt die Analyse jedoch an ihre Grenzen: Beispielsweise basieren die Lärmdaten auf Modellrechnungen für das Jahr 2017 und stehen nicht flächendeckend zur Verfügung. Für einige Wohnorte mussten daher konservative Annahmen getroffen werden, wodurch einige Effekte womöglich unterschätzt wurden.

Die Studie belegt erstmals umfassend, dass Verkehrslärm und frühe metabolische Risikomarker zusammenhängen – der Faktor wurde bisher bei der Prävention von Volkskrankheiten unterschätzt.

Quellenhinweis:

Niedermayer, F., Rospleszcz, S., Matthiessen, C. et al. (2025): Associations of road traffic noise with adipose tissue depots and hepatic health – Results from the NAKO study. Environment International, 201.