Wenn der Regen nicht mehr reicht: Deutschlands Wälder kämpfen mit Langzeitschäden

Trotz ergiebiger Regenfälle in den Jahren 2023 und 2024 hat sich der Zustand der deutschen Wälder kaum verbessert. Ein jüngster Statusbericht macht deutlich: Die Erholung der Wälder bleibt aus – der Wassermangel vergangener Jahre macht sich weiterhin bemerkbar.

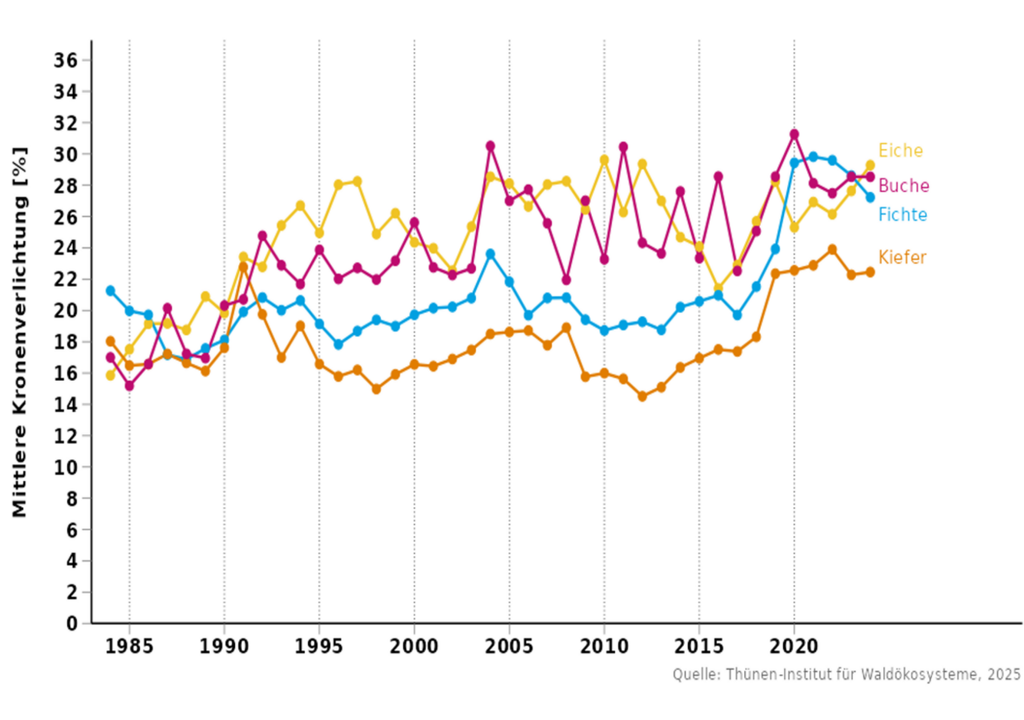

Die trockenen Jahre 2018 bis 2020 und 2022 haben bleibende Schäden am Wald hinterlassen, zu diesem Fazit kommt ein neuer Statusbericht. Trotz niederschlagsreicher Witterung in den Folgejahren zeigen sich weiterhin Trockenheitsschäden bei der Kronenverlichtung, also beim Verlust an Blatt- und Nadelmasse.

Die erhoffte Erholung blieb aus, so die jüngste Waldzustandserhebung (WZE) des Thünen-Instituts, das im Auftrag des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) forscht.

Weiterhin starke Kronenverlichtung

Die Ergebnisse der WZE zeigen, dass der Anteil der Bäume mit deutlicher Kronenverlichtung verharrt seit 2019 auf konstant hohem Niveau. 36 Prozent der Bäume gelten als deutlich geschädigt. Lediglich 21 Prozent wiesen keinerlei Verlichtung auf.

Besonders ältere Bäume leiden: Bei Exemplaren über 60 Jahren liegt die Quote deutlich geschädigter Kronen bei 43 Prozent, bei jüngeren Bäumen bei lediglich 16 Prozent. Die Altersstruktur wirkt sich auch auf die Anpassungsfähigkeit aus, viele Altbäume sind durch Vorschäden geschwächt.

Die mittleren Werte der Kronenverlichtung machen einen besseren Eindruck. Bei Fichte und diversen Laubbaumarten wie Esche, Birke oder Erle wurden leichte Rückgänge festgestellt, die jedoch auch durch das flächendeckende Absterben geschwächter Bäume erklärt werden könnten, die nicht mehr in die Statistik eingehen.

Eichen in kritischem Zustand

Ein Schwerpunkt der diesjährigen Erhebung liegt auf der Eiche. Kein anderer Baum weist so hohe Schadensquoten auf: 51 Prozent zeigen deutliche Kronenverlichtung, weitere 33 Prozent liegen in der Warnstufe.

Verantwortlich für weitere Schäden sind vor allem Insekten wie der Eichenprachtkäfer und Pilzkrankheiten wie Mehltau. Die Eiche ist zudem die älteste Baumart in deutschen Wäldern, das heißt, sie ist anfälliger für klimatische Extreme und Schädlinge.

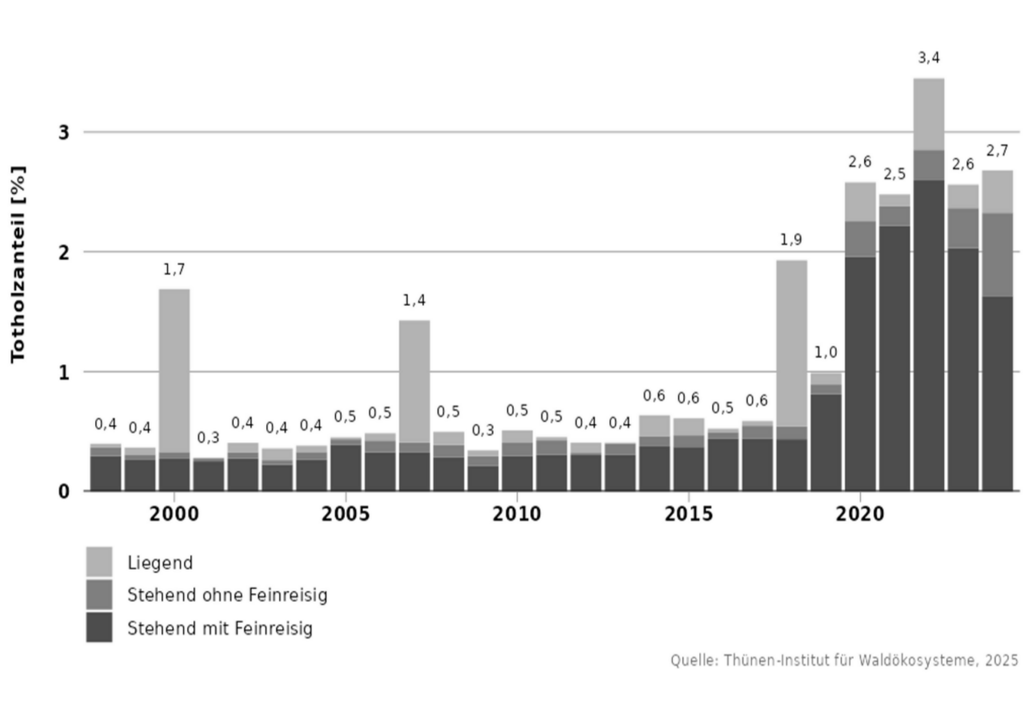

Zwar ist die Gesamtrate abgestorbener Bäume rückläufig, die Gründe dafür liegen jedoch woanders: Viele stark geschädigte Fichtenbestände sind bereits abgestorben und werden in der Statistik nicht mehr erfasst. Die höchste Absterberate weisen weiterhin Fichten und andere Nadelbaumarten wie Lärche oder Douglasie auf. Auch bei der Eiche ist die Sterberate erneut gestiegen.

Positiv zu bewerten ist die zunehmende Vielfalt in den Wäldern, die langfristig die Stabilität erhöhen könnte. Dennoch bleibt offen, wie die Wälder aufgeforstet werden müssen, sodass sie klimaresiliente Mischwälder werden und weiterhin ihre Funktionen wie die Kohlenstoffspeicherung oder Holznutzung erfüllen können. – Der Zustand der Bäume bleibt jedoch weiterhin besorgniserregend.

Stress und Totholzraten

Ein auffälliges Phänomen ist die starke Fruchtbildung (Fruktifikation) bei fast allen Baumarten, besonders bei der Buche, die das dritte Jahr in Folge ungewöhnlich viele Früchte ausbildet. Die Forschenden deuten dies als Stressreaktion: Ein Zeichen, dass die Bäume überlebenswichtige Ressourcen in ihre Reproduktion investieren, statt in Wachstum und Gesundheit.

Der Totholzanteil liegt unverändert bei 2,7 Prozent. Die sogenannte Ausfallrate – also die Quote der Bäume, die ungeplant gefällt werden mussten – sank leicht von 4,7 auf 3,6 Prozent. Bei der Fichte ging dieser Wert sogar deutlich zurück. Dennoch sind rund die Hälfte solcher Ausfälle auf Borkenkäfer zurückzuführen.

Die Bilanz des Waldzustandsberichts 2025 fällt ernüchternd aus: Trotz verbesserter Wetterbedingungen bleibt der Wald in einem kritischen Zustand. Regen allein reicht nicht mehr aus, um die tiefgreifenden Schäden zu beheben. Strategien zur aktiven Aufforstung und nachhaltigen Waldentwicklung sind dringender denn je.

Quellenhinweis:

Bundesminister für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (2025): Ergebnisse der Waldzustandserhebung 2024.