Wälder in Deutschland und Österreich sind keine Kohlenstoffsenken mehr!

Forscher in Österreich und Deutschland haben großangelegte Inventuren der Wälder durchgeführt. Das Ergebnis: der Baumbestand hat durch Wetter- und Umweltschäden abgenommen. So wurden Wälder in den letzten Jahren zu einer Kohlenstoff-Quelle statt einer CO2-Senke.

Schon im Oktober des vergangenen Jahres veröffentlichte eine deutsche Forschergruppe, die Ergebnisse ihres Waldzustandsbericht im Auftrag der Bundesregierung. In ihrer Studie überprüften sie, wie es dem Wald geht und ob er nachhaltig bewirtschaftet wird.

Die Baumbilanz offenbarte sowohl positive als auch negative Entwicklungen. In mancher Hinsicht sind die Wälder heute in einem besseren Zustand als noch zehn Jahre zuvor. Beispielsweise gibt es durch Aufforstung rund 15.000 Hektar mehr Waldfläche als noch 2012. Zum Berichststand 2022 war ein Drittel unseres Landes, d.h. 11,5 Millionen Hektar als Waldfläche ausgewisen.

In Deutschland entwickeln sich die Wälder langsam aber stetig hin zu Mischwäldern mit mehr Laubbäumen und weniger Fichten. Die Wälder werden auch lnaturnäher und enthalten mehr alte und damit dickere Bäume.

Gemischte CO2-Bilanz

Doch es gab auch negative Entwicklungen: den Forschern zufolge habe der Wald ab 2017 so stark gelitten, dass trotz größerer Fläche nun weniger Holz in den Wäldern stehe. Stürme, Trockenheit und Befall durch Schädlinge wie dem Borkenkäfer hätten dazu geführt, dass viele Bäume absterben.

Ältere Bäume wachsen zudem langsamer als junge und es kamen nicht ausreichend junge schnellwachsende Bäume hinzu. Dadurch können die Wälder nun weniger Kohlendioxid (CO₂) aus der Luft aufnehmen und speichern. Sie sind daher in den letzten Jahren von einer Kohlenstoff-Senke zu einer Kohlenstoff-Quelle geworden.

Ähnliche Ergebnisse in Österreich

Das österreichische Bundesforschungszentrum für Wald setzt wie auch die deutsche Wald- und Holzforschung auf klimafitte Bäume. Ein Forscher der Universität für Bodenkultur in Wien hat nun dafür plädiert, die Holzernte herunterzufahren, um die Fähigkeit der CO₂-Aufnahme durch die Wälder zu erhalten.

Die Keeling-Kurve

Auf dem Gipfel des Mauna Loa auf Hawaii übermittelt die weltweit wichtigste Einrichtung permanent die Kohlendioxid-Konzentration in der Luft an die Klimaforschung der Welt. Sie stellt die Grundlage deren Arbeit dar: die Keeling-Kurve. Die Entwicklung bleibt weiter besorgniserregend, denn der CO₂-Gehalt durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe nimmt weiter zu. Im April 2025 zeigte die Kurve neuen Rekordwerte.

Die Keeling-Kurve ist aber keine Kurve im eigentlichen Sinn, sondern eine seit Beginn der Industrialisierung nach oben verlaufende Zickzacklinie. Das Auf und Ab jeden Jahres liefert der Klimaforschung die Erkenntnis, dass der Verlauf nicht linear gleich ist, sondern eher einer Atmung der Biosphäre entspricht.

Die Ausschläge innerhalb eines Jahres stellen die Veränderungen der Jahreszeiten dar. Im Sommer sinkt der CO₂-Gehalt. Pflanzen nehmen das Kohlendioxid auf, um zu gedeihen, und geben Sauerstoff ab. Die Welt atmet ein. Im Winter, wenn die Bäume ihre Blätter abwerfen und Pflanzenteile verrotten, gelangt das CO₂ wieder in die Luft. Die Welt atmet aus.

Die Wälder in Deutschland und Österreich

Unsere Wälder wachsen langsam, aber stetig und speicherten bis vor wenigen Jahren mehr Kohlendioxid, als sie abgaben. Damit bildeten sie die größte landgebundene CO₂-Senke.

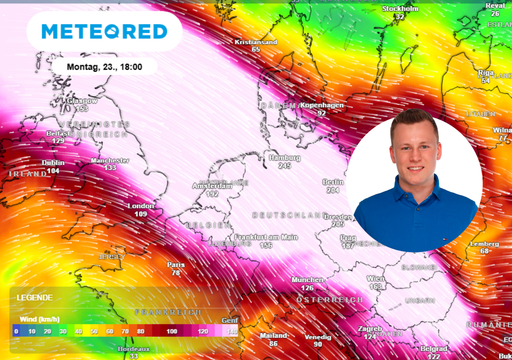

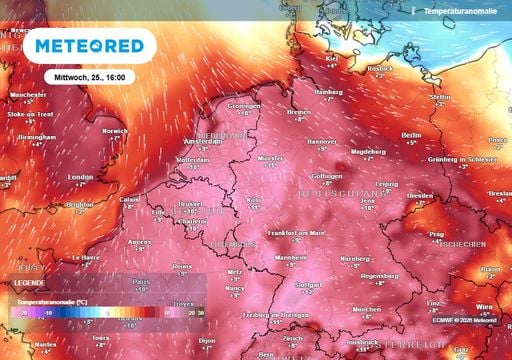

Zwar speichern unsere Wälder nach wie vor immense Mengen an Kohlendioxid. Allerdings zeigen die aktuellsten Treibhausgasbilanzen, dass die Wälder mehr CO₂ ausgestoßen als aufgenommen haben. Grund dafür ist der Klimawandel, der sowohl Österreich als auch Deutschland einheizt.

In der Trockenheit wächst der Wald nicht nur langsamer, sondern die höhere Temperaturen führen zu einem rascheren Abbau von organischem Material im Waldboden. Zugleich haben Brände, Stürme und der Borkenkäfer große Waldflächen vernichtet.

Sobald ein Baum stirbt, gilt er in der Bilanz als CO₂-Quelle – denn er wird verbrannt oder zersetzt sich auf natürlichem Weg und gibt dabei den gespeicherten Kohlenstoff wieder ab.

Jahrelange Entwicklung

Die Waldforscher schätzen, dass die Wirkung als CO₂-Senke schon seit mehr als fünf Jahren nicht mehr gegeben ist. Schon 2018 und 2019 waren Jahre, in denen die Wälder mehr CO₂ abgaben, als sie aufgenommen haben. Die negative Klimabilanz sei folglich ein Trend, dem entgegengewirkt werden müsse.

sagte Karlheinz Erb, der das Institut für Soziale Ökologie an der Universität für Bodenkultur in Wien leitet, in einem Interview mit der österreichischen Tageszeitung DER STANDARD.

Weniger Holzschlag?

Karlheinz Erb hält wie auch seine deutschen Kollegen eher die zweite Möglichkeit für zielführend.

Dem widerspricht allerdings die Forstwirtschaft. Nichtnutzung sei demnach keine Option. Wenn das Holz für Produkte wie für den Hausbau, Papier oder Möbel nicht zur Verfügung stünde, würden andere Materialien mit einem höheren ökologischen Fußabdruck gewählt. Daher bleibe eine aktive Waldbewirtschaftung von hoher Bedeutung, denn die Herstellung von langlebigen Holzprodukte stelle auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz dar.

Neuer Mix an Bäumen ist notwendig

Für einer langfristige Umkehr des negativen Trends müsse sich nach Meinung der Waldforschung und der Forstwirtschaft etwas ändern. Noch dominiert in Deutschland und Österreich die Fichte in der Zusammensetzung der Baumarten unserer Wälder.

Diese Baumart hat große Vorteile für die Holzindustrie. Sie wächst nicht nur schnell, sondern auch gerade und eignet sich damit bestens für die Verarbeitung. Durch das rasche Wachstum bindet die Baumart auch schnell CO₂.

Opfer der Klimakrise

Der Klimawandel hat jedoch besonders den Fichtenbeständen zugesetzt. Der Borkenkäfer und die Stürme haben vor allen den Fichtenbestände geschadet.

Die Waldforschung fordert, dass Fichtenbäume auf vielen Standorten durch andere Baumarten ersetzt werden müssen, um unsere Wäldere wieder klimafit zu machen. Allerdings werden diese neuen Baumarten nie die witschaftliche Holzleistung der Fichte bringen.

Die Holzindustrie hat die Fichtenbäume aber noch lange nicht abschreiben. Die problematischen Bäume seien oft Altbestände. Daher sollten diese rasch abgeerntet werden, um anschließend den Wald aktiv zu verjüngen. Die Schlußfolgerung: jüngere Fichten wachsen schneller als alte und könnten damit auch schneller CO₂ binden.

Um dies möglich zu machen, unterstützt die Holzindustrie Projekte, in denen Setzlinge und Fichtenarten untersucht werden, die weniger anfällig gegen den Befall durch Borkenkäfer oder die Auswirkungen der Trockenheit sind.

Gegensätzliche Ziele zwischen Forschung und Wirtschaft

Auch bei diesem Thema zeigt sich die unterschiedliche Betrachtungsweise zwischen Wirtschaft und Forschung, die zwar bestätigt, dass Fichten durch ihre Schnellwüchsigkeit schnell als CO₂-Senke fungieren. Sie würden allerdings im Bestand weniger Kohlenstoff speichern. Für die Waldforschung geht es vor allem um den Klimawandel - und damit um den Bestand an klima- und schädlingsresistenten Baumarten.

Wie auch bei vielen anderen Themen zu den Klimaveränderungen wird auch bei diesem Thema die Divergenz zwischen der Meinung aus der Forschung oder aus der Wirtschaft deutlich.

Die deutsche Bundeswaldinventur und den Bericht der deutschen Wald- und Holzforschung habe ich nachstehend verlinkt.