Rekord seit 1881: Frühling 2025 ist der trockenste aller Zeiten – kaum Regen, droht ein Hitzesommer mit Extremfolgen?

Noch nie war ein Frühling in Deutschland so regenarm. Die Zahlen sprechen für sich – und die nächsten Wochen bringen kaum Entlastung.

In diesem Frühjahr wurden deutschlandweit im Durchschnitt nur 58 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen – ein Wert, der unter dem bisherigen Minimum liegt. Der Frühling 1893 hielt bislang den Negativrekord mit 81 Litern, doch 2025 unterbietet diesen Wert deutlich. Damit ist der aktuelle Frühling der trockenste seit Beginn der systematischen Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881.

Der Unterschied ist nicht nur historisch, sondern meteorologisch bedeutsam. Über viele Wochen hinweg fehlte jeglicher flächendeckender Niederschlag. Stattdessen dominierten Hochdruckwetterlagen mit viel Sonne und ungewöhnlich wenig Feuchtigkeit. Die Folge: ausgedörrte Böden, sinkende Pegelstände und erste Anzeichen von Wasserknappheit in einigen Regionen.

Kaum Aussicht auf Wetteränderung

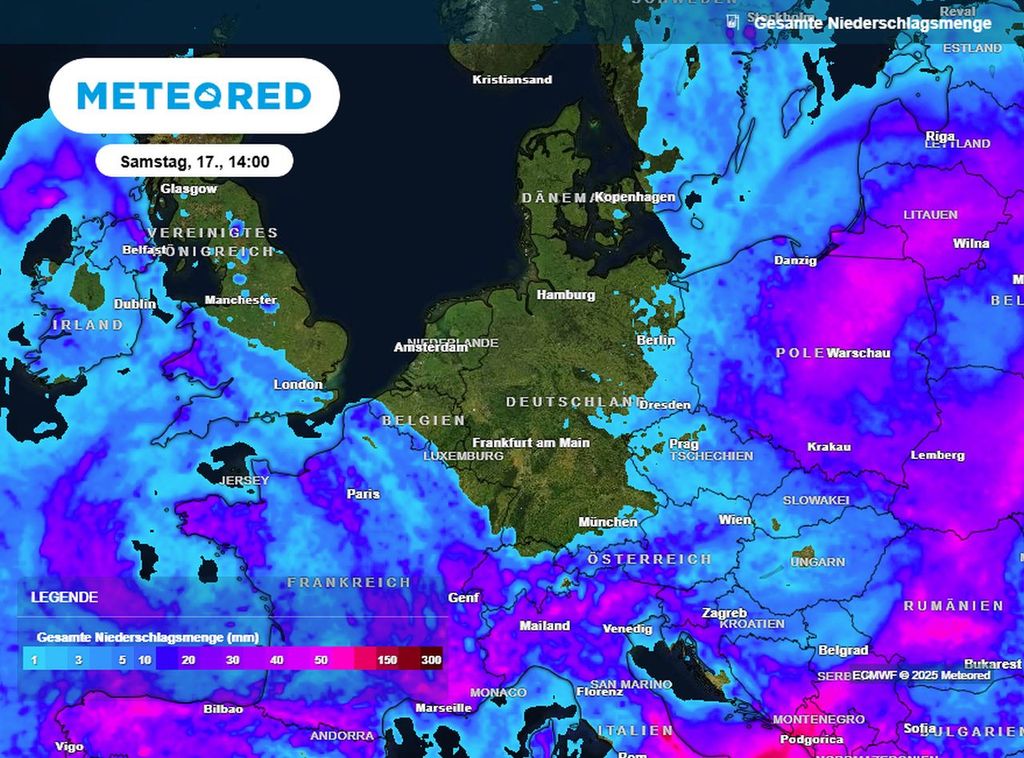

Die Wettermodelle zeigen auch für die nächsten zwei Wochen kaum Hoffnung auf eine spürbare Entlastung. Zwar können sich vereinzelt lokale Schauer oder kurze Gewitter bilden, vor allem in südwestlichen Landesteilen. Doch flächendeckender Regen bleibt weiterhin aus. Viele Regionen werden weiterhin komplett trocken bleiben.

Mit jedem Tag ohne Niederschlag verschärft sich die Trockenheit, insbesondere für landwirtschaftlich genutzte Flächen. Die Vegetation leidet unter der geringen Bodenfeuchte, während junge Pflanzen in der Wachstumsphase kaum noch Wasser erreichen. Auch für Wälder und natürliche Ökosysteme ist die Entwicklung bedenklich.

Folgen für Umwelt und Landwirtschaft

Die extreme Frühjahrstrockenheit hat unmittelbare Auswirkungen. Felder zeigen bereits Anzeichen von Ertragsminderung, was sich langfristig auf die Ernte auswirken könnte. In Wäldern steigt das Risiko für Brände. Zusätzlich reduziert sich die Grundwasserneubildung, was nicht nur kurzfristige, sondern auch strukturelle Folgen für die Wasserversorgung haben kann. Städte und Kommunen beobachten zunehmend sorgenvoll die Entwicklung der Wasserstände. Die Natur reagiert empfindlich auf solche Extremlagen, besonders wenn sie sich wiederholen oder verstärken.

Potenzielle Verstärkung der Sommerhitze

Ein ausgetrockneter Frühling hat nicht nur Auswirkungen auf die Gegenwart, sondern verändert auch die Bedingungen für den Sommer. Fehlt die Bodenfeuchte, fehlt auch die natürliche Verdunstung, die normalerweise als Temperaturpuffer dient. Das Risiko für eine überdurchschnittlich warme und trockene Sommerperiode steigt deutlich. Hitzeextreme könnten sich schneller aufbauen und länger anhalten. Städte und Ballungsräume wären dabei besonders betroffen, da sie sich stärker aufheizen. Auch der Energiebedarf für Kühlung könnte steigen, während gleichzeitig Wasserreserven schwinden.

Europa im Wetterextrem

Während große Teile Mitteleuropas mit Trockenheit kämpfen, erleben andere Regionen das Gegenteil. Im Mittelmeerraum sorgt ungewöhnlich intensiver Regen für Überschwemmungen und nasse Böden – ein extremer Gegensatz zum Norden. Die Wetterlage scheint sich zunehmend zu verschieben. Zonen mit stabilem Schönwetter verschieben sich nach Norden, während der Süden unter Tiefdrucklagen leidet. Eine Normalisierung ist derzeit nicht absehbar. Die bisherigen Muster deuten auf eine mögliche langfristige Veränderung hin – mit gravierenden Konsequenzen für Landwirtschaft, Wasserversorgung und Klima in ganz Europa.