Mikroplastik bedroht Mittelmeer-Korallen: Neue Studie offenbart alarmierende Belastung geschützter Riffe

Forscher haben in einem abgelegenen Meeresschutzgebiet im Mittelmeer Spitzenwerte bei der Mikroplastikbelastung festgestellt. Die Auswirkungen davon könnten zusammen mit dem steigenden Hitzestress vor allem für eine Korallenart fatal sein.

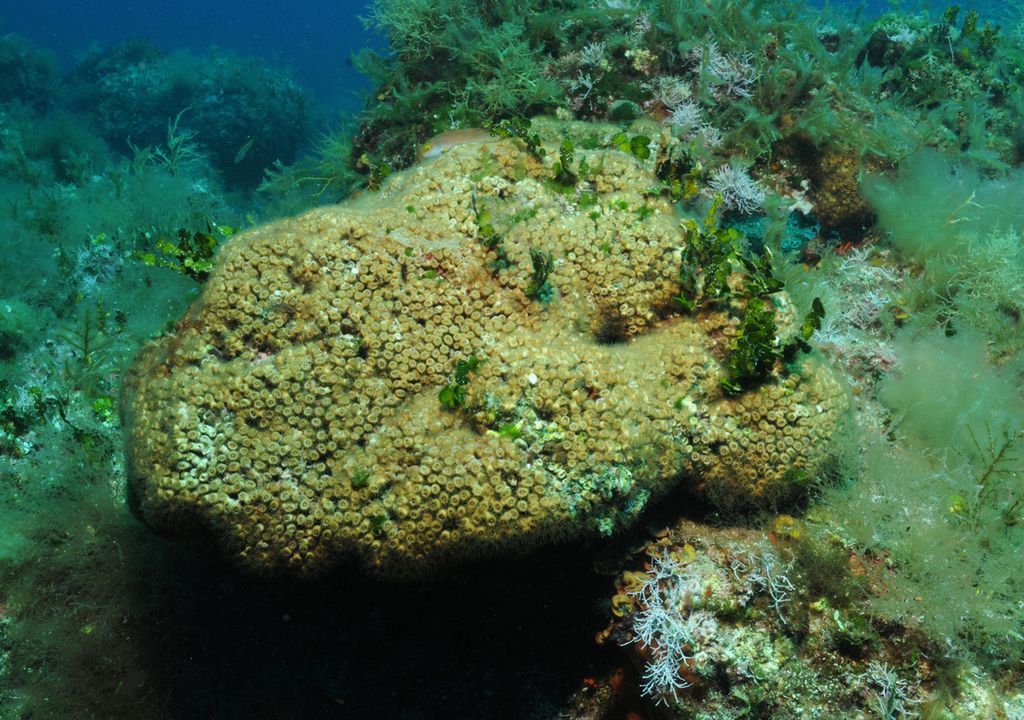

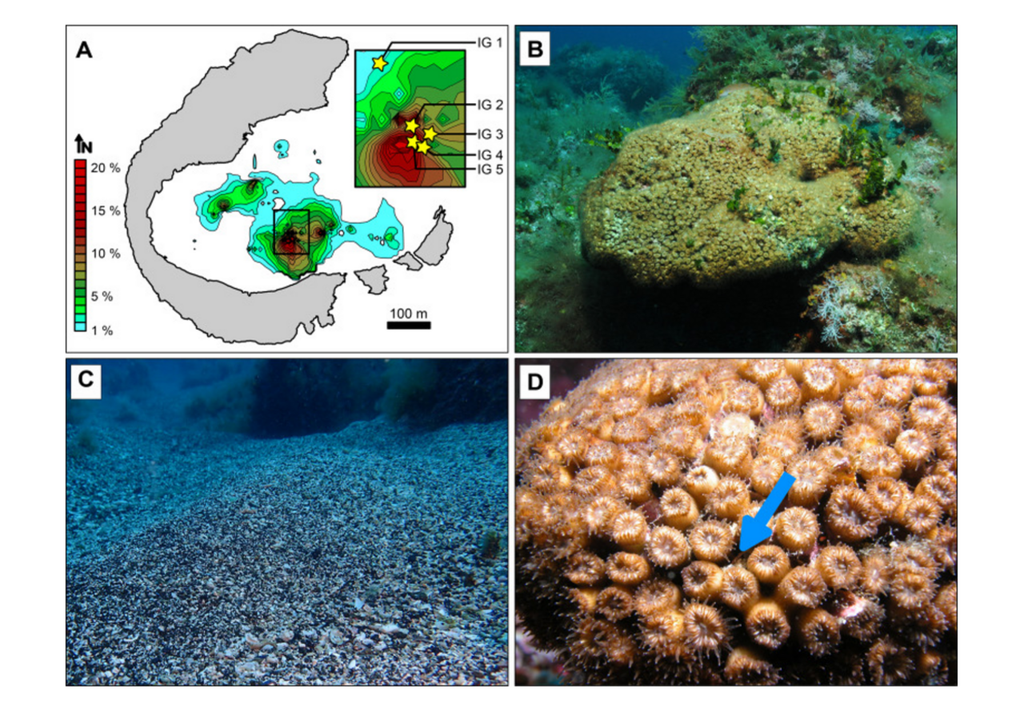

In einem der abgelegensten Meeresschutzgebiete des Mittelmeers, in der Bucht der Illa Grossa vor der spanischen Küste, wächst die einzige riffbildende Steinkorallenart der Region, die Cladocora caespitosa.

Eine neue Studie unter Leitung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel kommt zu dem erschreckenden Ergebnis, dass selbst in dieser scheinbar unberührten Umgebung das empfindliche Ökosystem massiv mit Mikroplastik belastet ist.

Besondere Ernährungsweise der Cladocora caespitosa

Die im Marine Pollution Bulletin veröffentlichte Untersuchung weist nach, dass sich rund um die Korallenkolonien stellenweise über 6000 Mikroplastik- und Mikrogummipartikel pro Kilogramm Sediment angesammelt haben – ein Spitzenwert, der selbst innerhalb des belasteten westlichen Mittelmeers außergewöhnlich hoch ist.

– Dr. Lars Reuning vom Institut für Geowissenschaften an der Universität Kiel und Erstautor der Studie

Die Korallenart Cladocora caespitosa sei eine seltene Ausnahme unter den Riffbildnern, da sie unter gemäßigten Bedingungen stabile Strukturen aufbaue, was vergleichbar mit tropischen Korallen ist.

Durch ihre Symbiose mit mikroskopisch kleinen Algen betreibt die Koralle Photosynthese, deckt jedoch einen erheblichen Teil ihres Energiebedarfs durch das Einfangen von Plankton. Diese sogenannte heterotrophe Ernährung wird besonders in lichtarmen Wintermonaten und bei Hitzestress überlebenswichtig. An dieser Stelle wird das Mikroplastik zur Belastung, denn die winzigen Partikel stören die Nahrungsaufnahme und beeinträchtigen damit die Überlebensfähigkeit der Korallen in Stressphasen.

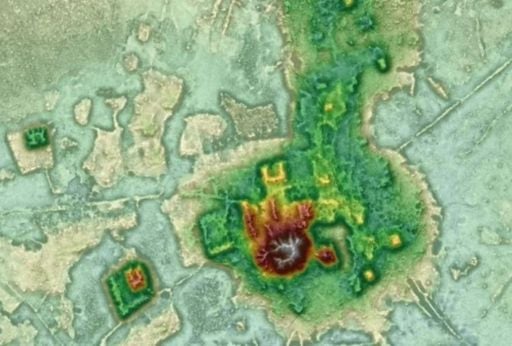

Die Proben wurden an fünf Stellen innerhalb der Caldera von Illa Grossa genommen und in Kiel sowie am Helmholtz-Zentrum Hereon analysiert. Die Korallenkolonien selbst wirken dabei wie ein physikalisches Sieb: Je dichter die Strukturen, desto stärker sammeln sich die Partikel. Im Schnitt fanden sich 1514 Partikel pro Kilogramm Sediment, mit Spitzenwerten von über 6300 Partikeln. Die Konzentrationen übertreffen jene anderer Mittelmeerregionen deutlich.

– Dr. Diego Kersting vom spanischen Institut Torre de la Sal Aquaculture (CSIC)

Mittels Laser-Direkt-Infrarotspektroskopie (LDIR) bestimmten die Forschenden die chemische Zusammensetzung der Partikel. Die häufigsten Polymere waren Polyethylen (28 %), PET (25 %), Polystyrol (19 %) und Polyurethane sowie Mikrogummi (zusammen 16 %). Mehr als 90 Prozent der Partikel waren kleiner als 250 Mikrometer – eine Größe, die besonders leicht von Korallen aufgenommen werden kann. Polyurethane gelten zudem als besonders gesundheitsgefährdend für Meeresorganismen.

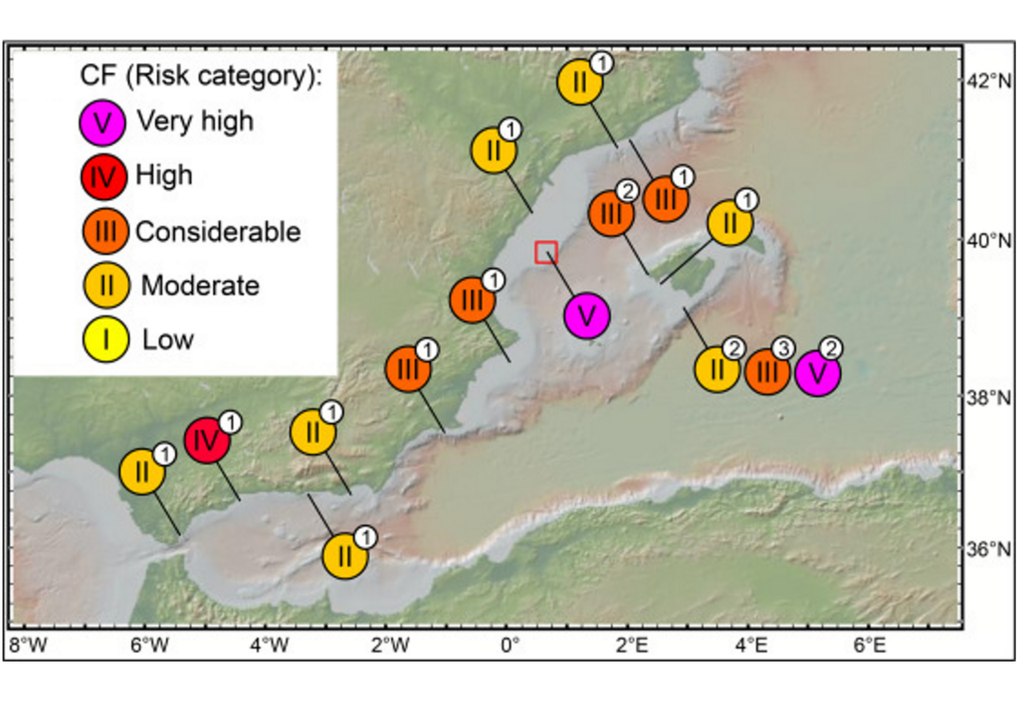

Die Quelle dieser Belastung liegt nicht im Schutzgebiet selbst, sondern in großräumigen Strömungssystemen. Der sogenannte Northern Current transportiert Plastikmüll aus dicht besiedelten Regionen wie Katalonien, Südfrankreich und Norditalien bis zu den abgelegenen Columbretes-Inseln. Durch die offene, halbkreisförmige Struktur der Bucht bleibt der Müll dort hängen, und der Effekt wird durch Reifenabrieb, der über Flüsse ins Meer gelangt, noch verstärkt.

Besonders problematisch ist die Lage für Cladocora caespitosa, die ihr Überleben durch flexible Nahrungsaufnahme sichert. In Kombination mit dem steigenden Hitzestress durch die Klimakrise könnte Mikroplastik ihre Resilienz erheblich schwächen.

„Unsere Ergebnisse sind alarmierend, auch wenn sie nur ein begrenztes Gebiet des Mittelmeeres betreffen“, sagt Dr. Reuning.

Die Forschenden fordern deshalb intensivere Forschung und verstärkte politische Maßnahmen gegen die wachsende Plastikflut, nicht zuletzt zum Schutz der letzten Riffe im Mittelmeer.

Quellenhinweis:

Reuning, L., Hildebrandt, L., Kersting, D. K., & Pröfrock, D. (2025): High levels of microplastics and microrubber pollution in a remote, protected Mediterranean Cladocora caespitosa coral bed. Marine Pollution Bulletin, 217, 118070.