Doch keine Hitze und keine Dürre? Wird Sommer 2025 schon abgeschrieben? Warum der frühe Pessimismus kaum Sinn ergibt

Der Sommer ist kaum gestartet, da zweifeln einige schon an ihm. Doch was sagen Daten, Modelle und gesunder Menschenverstand?

Kaum ist der Juni gestartet, da melden sich erste Stimmen zu Wort, die den Sommer 2025 bereits in Frage stellen. Ein kühler Wochenbeginn mit wechselhaftem Wetter reicht offenbar aus, um die Seriosität langfristiger Wetterprognosen infrage zu stellen. Einige argumentieren, die bisherigen Aussagen über einen potenziell warmen, trockenen Sommer seien bereits widerlegt. Doch ein einzelner Witterungsabschnitt sagt noch nichts über einen gesamten Sommerverlauf aus. Die Erwartung, dass der Sommer ohne Schwankungen beginnt, ist unrealistisch. In Mitteleuropa sind ein paar kühle oder nasse Tage zu Beginn eines Monats völlig normal – auch in warmen Sommern.

Langfristprognosen: Was sie leisten können – und was nicht

Langfristige Wettermodelle, etwa die saisonalen Klimaprognosen europäischer Wetterzentren, arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten. Sie geben keine konkreten Wettervorhersagen für einzelne Tage oder Wochen, sondern skizzieren die statistisch wahrscheinlichste Entwicklung über Monate hinweg.

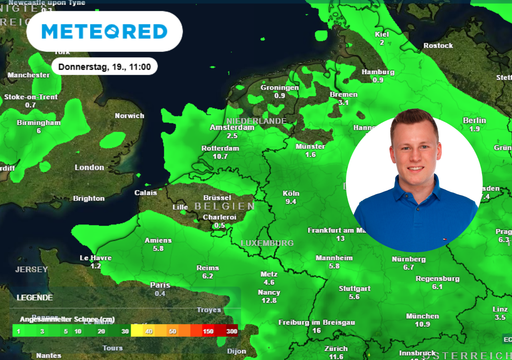

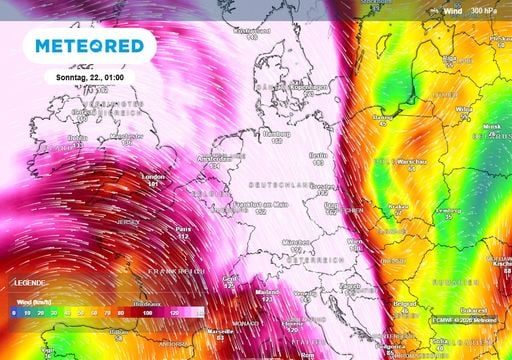

Für den Sommer 2025 deuten viele dieser Modelle auf überdurchschnittliche Temperaturen und eine eher trockene Witterung hin. Das bedeutet jedoch nicht, dass jede Woche durchgehend sonnig und heiß verläuft. Vielmehr können auch kühlere Phasen auftreten – ohne dass die gesamte Prognose hinfällig wäre. Eine negative Interpretation nach wenigen Tagen ist daher nicht wissenschaftlich begründet, sondern Ausdruck einer selektiven Wahrnehmung.

Der Frust mit der Wahrnehmung

Der Deutsche Wetterdienst hat für den Frühling 2025 klare Fakten vorgelegt: Er war einer der wärmsten und sonnigsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Dennoch halten sich in der Öffentlichkeit Stimmen, die das Gegenteil behaupten – mit Verweis auf das eigene Empfinden oder einzelne Regentage. Hier wird deutlich, wie stark subjektive Wahrnehmung und wissenschaftliche Realität auseinanderklaffen können. Besonders auffällig ist dabei: Je extremer das Wetter, desto stärker polarisiert es. Der Eindruck, es sei „nicht so schlimm gewesen“, basiert oft auf persönlichen Erinnerungen, nicht auf objektiven Daten.

Klimawandel oder Meinungsstreit?

Die Diskussion um Wetter und Klima ist längst mehr als eine Frage nach Regenschirm oder Sonnenhut. Sie ist ein gesellschaftlicher Zündstoff geworden. Manche Menschen nutzen wechselhaftes Wetter, um Klimaveränderungen generell infrage zu stellen. Der Übergang zur Rhetorik von Klimawandel-Leugnern ist dabei fließend. Aussagen wie „Früher war das auch so“ oder „Das ist alles übertrieben“ tragen nicht zur sachlichen Debatte bei. Vielmehr fördern sie Spaltung, indem sie faktenbasierte Einschätzungen delegitimieren. Das hat weniger mit Meteorologie zu tun als mit Ideologie.

Fazit: Sommer nicht vorschnell verurteilen

Ein durchwachsener Start in den Juni macht noch keinen schlechten Sommer. Die Wettermodelle zeigen Wahrscheinlichkeiten – keine Gewissheiten. Wer jetzt schon den Sommer 2025 abschreibt, tut dies nicht aus meteorologischen Gründen, sondern weil Emotionen, Ideologien oder Missverständnisse die Wahrnehmung verzerren. Der Dialog über Wetter, Klima und Prognosen sollte sich auf Daten stützen – nicht auf Bauchgefühle. Ob der Sommer 2025 am Ende wirklich heiß und trocken wird, lässt sich seriös erst in einigen Wochen beurteilen. Bis dahin gilt: abwarten – und den Wetterverlauf beobachten.