Finden wir erdähnliche Planeten in der Nähe massearmer Sterne? CARMENES untersucht Sternklasse der M-Zwerge

Um Sterne der Sternenklasse M kreisen oftmals kleine, erdähnliche Planeten. Das ergeben Daten des CARMENES-Projekts. Astronomen bekommen somit einen neuen Anhaltspunkt für ihre Suche nach bewohnbaren Exoplaneten.

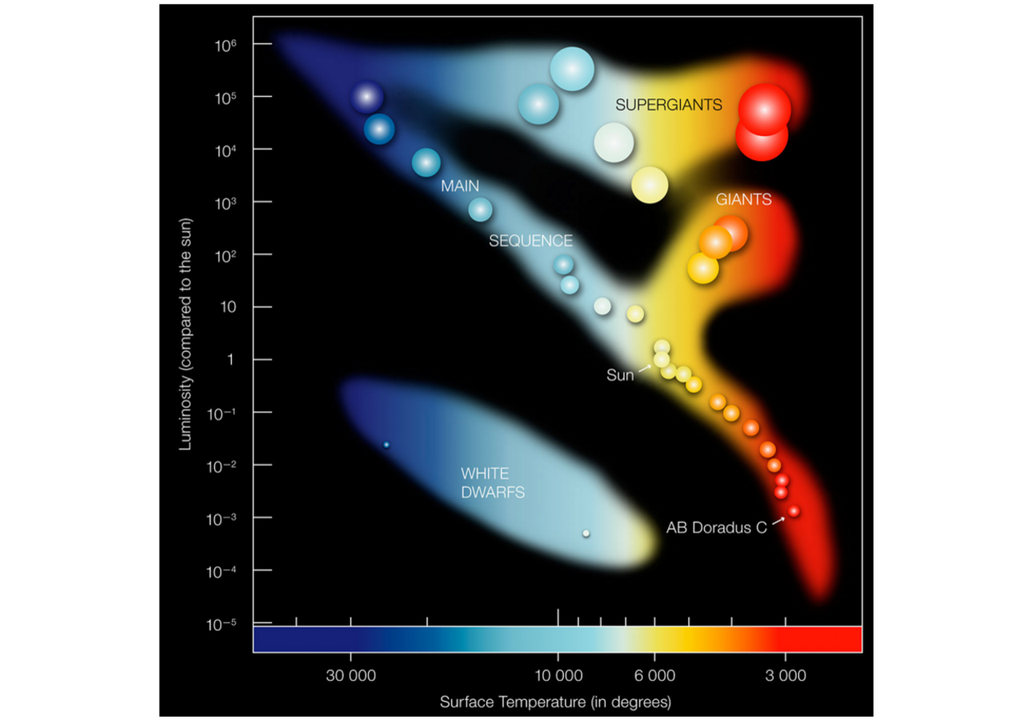

Astronomen haben neue Hinweise darauf gefunden, dass besonders kleine Sterne, sogenannte M-Zwerge, bevorzugt erdähnliche Planeten beheimaten. Die aktuellen Erkenntnisse beruhen auf Daten des CARMENES-Projekts, das seit Jahren systematisch die Umgebung massearmer Sterne nach Planeten absucht.

Ein internationales Team mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Deutschland, Spanien, Bulgarien, Norwegen, Indien und den USA unter Leitung der Universität Heidelberg hat nun 15 sehr massearme Sterne aus einem Katalog von rund 2200 M-Zwergen untersucht. Dabei wurden vier neue Exoplaneten entdeckt und deren Umlaufbahnen und Massen bestimmt. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Astronomy & Astrophysics veröffentlicht.

Drei dieser Planeten haben eine Masse zwischen 1,03 und 1,52 Erdmassen und benötigen nur wenige Tage für einen Umlauf um ihren jeweiligen Mutterstern. Der vierte, deutlich größere Planet ist mehr als 14-mal so schwer wie die Erde und umkreist seinen Stern in etwa 3,3 Jahren.

Insgesamt kommen erdähnliche Planeten hauptsächlich um Sterne vor, die weniger als 16 Prozent der Sonnenmasse besitzen. Im Schnitt beherbergt ein solcher Stern zwei Planeten mit weniger als drei Erdmassen.

– Dr. Adrian Kaminski, Studienleiter an der Landessternwarte Königstuhl

Größere Planeten, wie sie bei sonnenähnlichen Sternen häufig anzutreffen sind, treten bei M-Zwergen hingegen deutlich seltener auf.

Die Suche nach bewohnbaren Welten

M-Zwerge sind die mit Abstand häufigsten Sterne in der Milchstraße: Mehr als zwei Drittel aller Sterne gehören zu diesem Typ. Sie strahlen über Milliarden Jahre hinweg konstant Energie ab und besitzen eine habitable Zone, in der flüssiges Wasser auf einem Planeten existieren könnte. Das erleichtert die Suche nach lebensfreundlichen Planeten erheblich.

– Prof. Dr. Andreas Quirrenbach, Direktor der Landessternwarte und Experte für Exoplaneten

Die Studie bestätigt frühere Hinweise, wonach kleine Planeten mit kurzen Umlaufbahnen gerade bei den älteren M-Zwergen besonders häufig sind. In anderen Studien wurde bereits vermutet, dass mit abnehmender Sternmasse kleinere Planeten mit höherer Wahrscheinlichkeit zu finden sind.

Im aktuellen Fall wurden vor allem Sterne mit weniger als 0,16 Sonnenmassen untersucht, ein bisher wenig erforschter Bereich. Wegen ihrer geringen Helligkeit sind solche Objekte schwer zu beobachten, liefern aber wichtige Informationen über entstehende oder sich entwickelnde Planetensysteme.

Beobachtungen mit dem CARMENES-Spektrographen

Die Beobachtungen wurden mit dem speziell entwickelten Spektrographen CARMENES durchgeführt, der am Calar-Alto-Observatorium in Südspanien stationiert ist und von der Landessternwarte Königstuhl der Universität Heidelberg mitentwickelt wurde. Das Instrument ist auf die Untersuchung von M-Zwergen im sichtbaren und nahinfraroten Licht spezialisiert. Mit ihm lassen sich kleinste periodische Bewegungen der Sterne erkennen, die durch die Gravitation umlaufender Planeten verursacht werden.

Die Untersuchung berücksichtigt auch, dass Beobachtungen möglicherweise verzerrt wurden, weswegen sogenannte Erkennungsempfindlichkeitskarten und Monte-Carlo-Simulationen eingesetzt wurden. Mit ihnen konnten die tatsächlichen Häufigkeiten von Planeten besser abgeschätzt und mit theoretischen Modellen der Planetenentstehung verglichen werden.

Insgesamt trägt die Studie dazu bei, die Planetenverteilung um massearme Sterne zu erfassen – mit dem Ziel, neue erdähnliche Welten zu entdecken und deren Habitabilität besser zu verstehen.

Quellenhinweis:

Kaminski, A., Sabotta, S., Kemmer, J., et al. (2025): The CARMENES search for exoplanets around M dwarfs. Occurrence rates of Earth-like planets around very low-mass stars. Astronomy & Astrophysics.