Spuren in der Stadtluft: Schwebepartikel von Tieren, Krankheitserregern und sogar Drogen festgestellt

In der Luft von Städten lassen sich Spuren unerwarteter Substanzen finden – neben denen von Wildtieren auch von Cannabis und psychoaktiven Pilzen. Forscher denken, dass die Luftanalyse künftig auch für die Erkennung von Krankheiten nützlich sein könnte.

In Städten weht weit mehr durch die Straßen, als man zunächst denken möchte: Wissenschaftler konnten in der Stadtluft Spuren von Cannabis, Mohn und Zauberpilzen nachweisen, und zwar mittels sogenannter Umwelt-DNA (eDNA).

Das internationale Forschungsteam unter der Leitung von David Duffy, Professor für Wildtiergenomik an der University of Florida, spürte mithilfe von Luftfiltern genetische Spuren von Lebewesen und Substanzen auf, von seltenen Tierarten bis hin zu Krankheitserregern und Drogen. Untersucht wurden irische Städte wie Dublin sowie verschiedene Standorte in Florida, USA.

Die Technologie basiert auf dem Nachweis von DNA-Fragmenten, die Organismen in ihrer Umgebung hinterlassen, beispielsweise Hautpartikel, Haare, Speichel oder andere biologische Rückstände. Während eDNA bislang vor allem aus Wasser, Boden oder Sedimenten gewonnen wurde, zeigt die neue Studie, dass auch die Luft ausreichend genetische Informationen enthält.

– David Duffy, Professor für Wildtiergenomik, University of Florida

Im Labor von David Duffy, am Whitney Laboratory for Marine Bioscience der University of Florida, wurde ursprünglich die Genetik von Meeresschildkröten erforscht. Inzwischen können Wissenschaftler dort DNA aus unterschiedlichsten Umweltquellen analysieren, zunehmend auch aus der Luft.

Extrem effizient

Der technische Aufwand ist überschaubar: Ein einfacher Luftfilter fängt über mehrere Stunden oder Tage genetisches Material aus der Umgebung auf. Die Analyse der so eingefangenen DNA erkennt fast alle Arten, die sich in der Nähe aufhalten, seien es Menschen, Tiere, Mikroben oder Pflanzen.

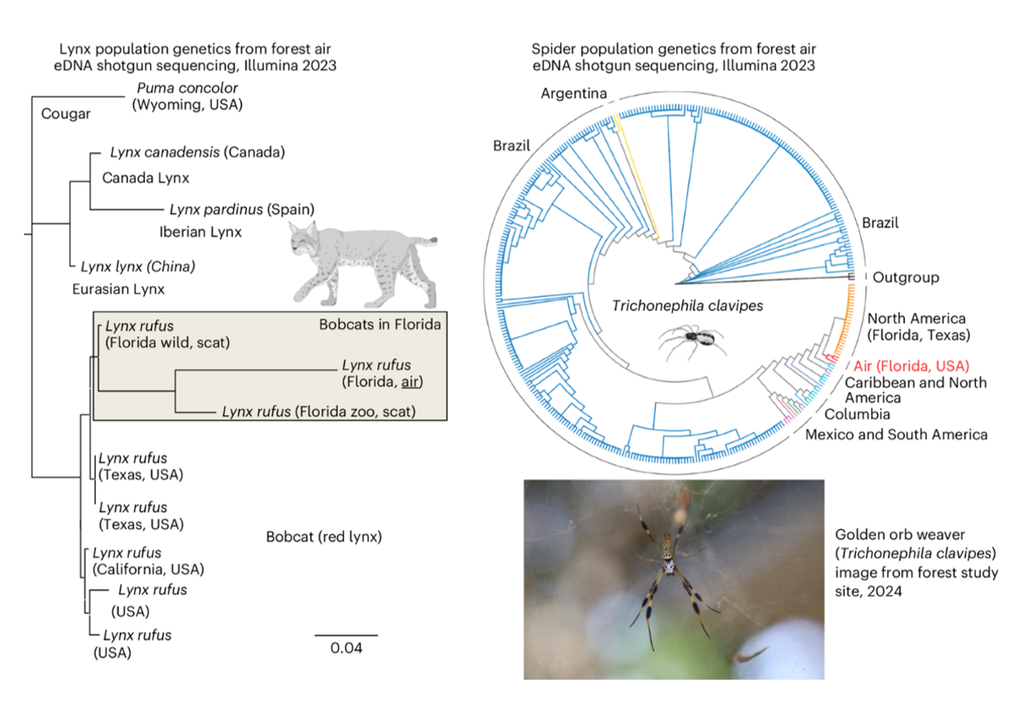

Insgesamt ist die Methode sehr leistungsfähig, denn in Florida konnten Forscher im Wald sogar genetische Spuren von Rotluchsen und Spinnen aus der Luft filtern. Ohne Sichtkontakt zu den scheuen Tieren und ohne aufwendige Spurensuche am Boden gelang es, sowohl ihre Anwesenheit als auch ihre Herkunft zu bestimmen. Gerade für den Artenschutz könnten sich hier neue Möglichkeiten zur Überwachung ergeben.

Auch in der Gesundheitsforschung könnte die Luft-eDNA Anwendung finden. So konnten die Forscher etwa in Dublin etliche menschliche Krankheitserreger in der Luft identifizieren, darunter Viren und Bakterien. Solche Daten könnten in Zukunft genutzt werden, um neu auftretende Infektionskrankheiten frühzeitig zu erkennen.

Die Geschwindigkeit, mit der diese Analysen heute durchgeführt werden können, ist bemerkenswert: Den Forschern zufolge ist es möglich, mit kompaktem Equipment und Cloud-Software die gesamte DNA einer Probe innerhalb eines Tages auszuwerten. Damit wird die Technologie auch für kleinere Forschungseinrichtungen weltweit zugänglich.

Datenschutz fraglich

Allerdings wirft die Technik auch Fragen auf, insbesondere zum Datenschutz. Da Luft-eDNA auch menschliche genetische Informationen enthalten kann, mahnt Duffy zur Vorsicht und fordert klare ethische Richtlinien für den Umgang mit den sensiblen Daten.

Was einst nur mit großen Eingriffen in natürliche Lebensräume oder aufwendigen Probenentnahmen möglich war, gelingt heute kontaktlos – allein durch Schwebeteilchen in der Luft.

Quellenhinweis:

Nousias, O., McCauley, M., Stammnitz, M.R. et al. (2025): Shotgun sequencing of airborne eDNA achieves rapid assessment of whole biomes, population genetics and genomic variation. Nature Ecology & Evolution, 9, 1043–1060.