Evolutionsdynamik: Ist Evolution weniger zufällig als gedacht? Forscher entdecken weitere Bedingungen der Selektion

Eine Studie zeigt, dass Evolution nicht nur zufällig abläuft. So passen sich etwa Bakterien mit hoher Mutationsrate wesentlich schneller an neue Umgebungen an als solche mit niedriger. Die Evolution scheint demnach Mechanismen zu bevorzugen, die zukünftige Anpassung erleichtern. Der Prozess könnte die schnelle Resistenzbildung von Krankheitserregern erklären.

Eine aktuelle Untersuchung stellt die traditionelle Vorstellung der Evolution infrage. Wissenschaftler konnten in Laborexperimenten nachweisen, dass es sich bei Genveränderungen nicht um rein zufällige Prozesse handelt.

Forschende des Max-Planck-Instituts für Evolutionsbiologie in Plön konnten zeigen, dass die natürliche Selektion nicht nur die bestangepassten Organismen bevorzugt, sondern auch Mechanismen begünstigt, die eine schnellere Anpassung in der Zukunft erleichtern. Ihr Experiment mit Bakterien liefert Hinweise darauf, dass Evolution nicht nur auf die Gegenwart reagiert, sondern eine Art „Voraussicht“ entwickeln kann. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht.

Evolution im Labor

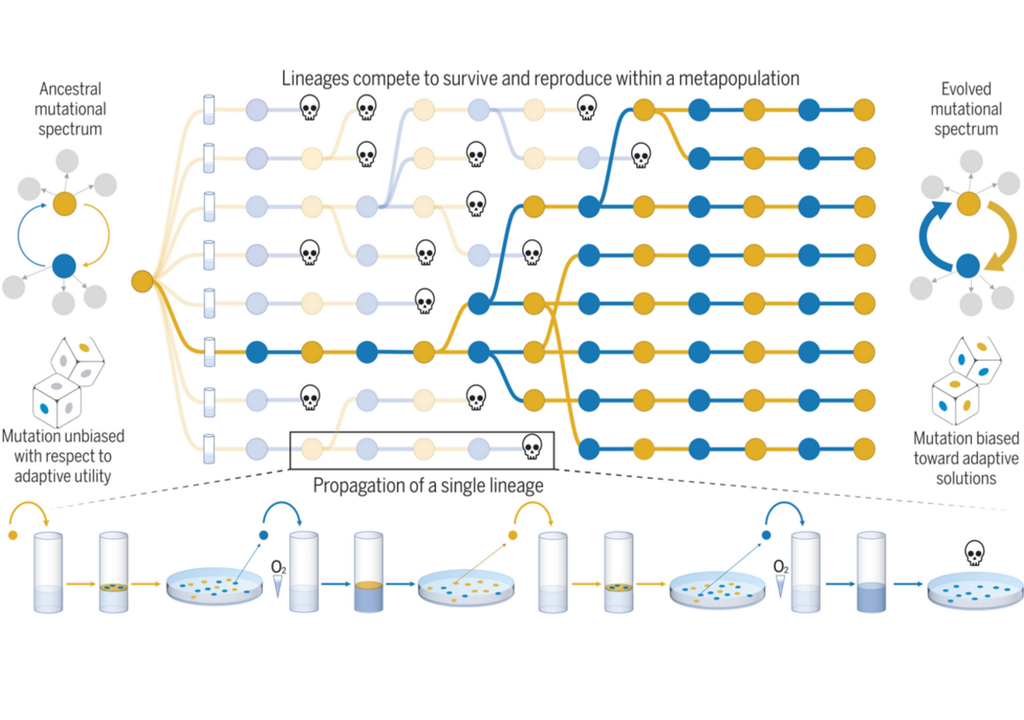

Für ihre Studie untersuchten die Wissenschaftler das Bakterium Pseudomonas fluorescens, das in der Natur in verschiedenen Umgebungen vorkommt. Drei Jahre lang setzten sie verschiedene Bakterienlinien abwechselnd zwei unterschiedlichen Umweltbedingungen aus. Stämme, die sich nicht anpassen konnten, wurden aussortiert.

Dieser Selektionsdruck wirkte auf zwei Ebenen: Zum einen überlebten nur die Bakterien mit den passenden Merkmalen, zum anderen erhielten ganze Stammeslinien Vorteile, wenn sie die Anpassung und Entstehung neuer, vorteilhafter Merkmale (adaptive Phänotypen) begünstigten.

Hypermutation als Anpassungsstrategie

Im Verlauf des Experiments zeigte sich, dass eine bestimmte Bakterienlinie besonders schnell mutierte und sich effektiver an die wechselnden Umweltbedingungen anpassen konnte. Der Grund dafür lag in einem speziellen Genabschnitt: einem hypermutierbaren Locus.

Das Gen hatte eine bis zu 10.000-mal höhere Mutationsrate als übliche DNA-Sequenzen. Dadurch konnte es die Funktion eines zentralen Regulatorgens schnell verändern, das wiederum andere Gene steuert, die für die Anpassung an neue Bedingungen notwendig sind.

Für die Bakterien bedeutete dies einen entscheidenden Vorteil: Da dieser Mechanismus eine höhere Wahrscheinlichkeit für nützliche Mutationen bot, konnten sich die Organismen schneller auf neue Umweltbedingungen einstellen und überleben.

Evolution mit „Voraussicht“

„Indem wir die Evolution eines hypermutablen Locus nachweisen, zeigen wir, dass es bei der Anpassung nicht nur um das Überleben in der Gegenwart geht, sondern auch um die Verfeinerung der Fähigkeit, sich in der Zukunft anzupassen“, erklärt Michael Barnett, Erstautor der Studie.

Paul Rainey, Department of Microbial Population Biology, Max Planck Institute for Evolutionary Biology, Studienleiter.

Die Erkenntnisse widersprechen der klassischen Vorstellung, dass Evolution ausschließlich reaktiv und ohne gezielte Richtung abläuft. Die Studie zeigt vielmehr, dass sich genetische Mechanismen entwickeln können, die die Anpassungsfähigkeit selbst optimieren.

Das könnte erklären, warum sich Krankheitserreger so schnell an Medikamente oder neue Wirte anpassen. Die Fähigkeit zur schnellen Evolution ist demnach kein Zufallsprodukt, sondern ein Merkmal, das durch Selektion gefördert wird. Die Studie stellt eine bedeutende Erweiterung des Verständnisses evolutionärer Prozesse dar.

Quellenhinweis:

Barnett, M., Meister, L., & Rainey, P. B. (2025): Experimental evolution of evolvability. Science, 387, eadr2756.